今回は、地主様の土地活用をする場合でも、不動産投資で土地を購入する場合でも建築主様が、『日影規制』について予め理解をしてイメージが出来るようになって頂いた方が良い知識について、建設費コストダウンの㈱土地活用の、パートナー設計事務所である春日部幹設計事務所の春日部幹氏に詳細な解説も含めて『8つのポイント』を書いていただきました。事業用地の目利きをする際に、どれぐらいの容積率を消化できるかの、1種の検討にも必要な知識なので、不動産売買に関わる方も是非、『日影規制』のイメージをインプットして頂ければ嬉しいです。

実際の日影規制の検討は、設計事務所がCADソフトを使って行いますが、建築主側様が有る程度の知識を持ち共通言語を話せるようになると、より良いプロジェクトになっていきます。

目次

土地活用の豆知識㉜:日影規制の8つのポイント!

▶︎POINT1:日影規制は住居系の用途地域は厳しく、近隣商業地域や準工業地域では緩やか。商業地域には日影規制はない。

▶︎POINT2:日影規制の検討には、自治体の設定する用途地域や日影規制の基準と高低・真北測量が必要となる。

▶︎POINT3:商業地域の北側の、用途地域や日影規制の情報も調べておく注意が必要。

▶︎POINT4:敷地条件や計画によっては、日影規制の対象外とした方が大きく建てられることがある。ただし、階高や半地下などの仕様に注意。

▶︎POINT5:日影規制は、北側道路が有利。ただし、北向き住戸の住環境に注意。

▶︎POINT6:日影規制は、南北に長い敷地が有利。

▶︎POINT7:北側道路かつ南北に長い敷地が最も有利。

▶︎POINT8:敷地が南北に長ければ、敷地南側に寄せてタワー状の建物にする方法もある。敷地が広く、道路も広い場合は検討の余地もあり。

1.日影規制とは?

「日影規制」は、採光や通風などの良好な住環境を守るために建築基準法で定められています。新たに建物を建てるときに周辺敷地に一定の陽あたりが確保されるように、計画建物の形状や大きさを規制します。また、新築だけでなく増改築によって建物の大きさが変わるときにも適用されます。

日影規制の基準は場所ごとに決められており、住宅系の用途地域では厳しく、近隣商業地域や準工業地域などでは緩やかになっています。商業地域には一般的に日影規制はありません。

また、日影規制の対象となるのは、すべての建物ではなく、次のように用途地域によって決められた一定以上の規模の建物のみです。

→第1種、第2種低層住居専用地域、田園住居地域:軒高>7m、または、地上階数≧3階

→それ以外の用途地域:建物高さ>10m

上記の日影規制の要件をかわす為に、あえて、建物の高さを低く設計した方が、日影規制の影響を受けずに、より大きな面積を取れることが有りますので、如何に大きな面積が取れるのかの検討は、設計事務所の腕の見せ所となります。

POINT1 日影規制は、住宅系の用途地域では厳しく、近隣商業地域や準工業地域などでは緩やか。商業地域には一般的に日影規制は、ない。

2.日影規制の検討に必要な情報は?

日影規制の検討にあたっては、まず、その敷地の規制の基準を調べる必要があります。

自治体のホームページでは、「用途地域」とともに「5h/3h」「4h/2.5h」などと数字が記載されています。この数字は、敷地の近辺(境界線から5~10mの範囲)では1日に5時間以上の日影を生じさせないこと、同じく敷地から離れた場所(境界線から10m以上)では1日に3時間以上の日影を生じさせないこと、という意味です。詳しくは次項で解説します。これは、設計事務所がボリュームチェック時に調べます。

加えて、敷地内外の高低差と真北方向が必要です。これらは高低・真北測量によって得られますが、ボリュームチェックの段階では、だいたい真北測量をしていないため、地図情報や目視によって得られた大まかな情報によって真北の向きを設定し、どれくらいの規模の物件が建てたれるかを検討することも多いです。

①敷地の用途地域、「5h/3h」「4h/2.5h」等の、自治体が設定した日影規制の基準

②詳細に検討する場合は、敷地内外の高低差、真北測量による真北方向

注意点としては、商業地域で日影規制がない場合でも敷地のすぐ北側で用途地域が変わる場合は、その北側の隣地の日影規制を検討する必要があります。周辺敷地の住環境を守るという法の趣旨に基づくものです。日影規制については計画敷地だけでなく、敷地北側の用途地域と日影規制の基準も合わせて調べておくことが注意が必要です。

POINT2 日影規制の検討には、自治体の設定する用途地域や日影規制の基準と、高低・真北測量が必要となる。

POINT3 商業地域の北側の、用途地域や日影規制の情報も調べておく注意が必要。

3.日影規制の仕組み

先ほど述べたように、日影規制は、敷地境界線から「5~10mの範囲」と「10m以上の場所」の2段階で定められています。そのため、日影規制を検討した図面では境界線から5m、10mの位置にそれぞれ5mライン、10mラインが描かれています。

道路や水路に面する場合は、それらの幅員の中心線を境界線とみなします(緩和規定)。

さらに、建物を建てる地面の高さ(GL=グラウンドレベル)から4mの高さ(第1種、第2種低層住居専用地域、田園住居地域では1.5m)に日影測定面が設定されます。4mは一般的な2階の窓の高さ、1.5mは同じく一般的な1階の窓の高さです。

①敷地図に5mライン、10mラインを描く。道路や水路の場合は中心線を境界線とみなす。

②GL+4m(または1.5m)に日影測定面を設定する。

次に、計画建物が冬至の日の8時から16時までの間に周囲に何時間くらいの日影を生じさせるかをCADソフトによって計算します。

冬至の日と決められている理由は、1年のなかで冬至の日に太陽の高さが最も低くなるので、逆に日影が最も大きくなるためです。また、日影図面により、9時ちょうどなど「任意の時間の日影の形」を知ることができます。これによって、詳しく何時から何時まで日影が生じるのかをチェックすることができます。

具体的には、自治体から、「5h/3h」と日影規制が指定されている敷地では、冬至の日に「1日に合計5時間以上日影になる範囲」と「合計3時間以上日影になる範囲」が表示されます。それらと先ほどの5mライン、10mラインを比較して、次の2つとも満たしていれば日影規制はクリアです。

日影図の見方としては、内側の日影の輪(5時間の日影ライン)が5mの輪の中に入り、外側の日影の輪(3時間の日影ライン)が10mの輪の中に入れば、日影規制はクリアされていることになります。

①「5時間等時間日影線」が「5mライン」を超えていない→「敷地境界線から5~10mの範囲内」は、冬至の日に「1日に5時間以上日影にならない」のでクリア

②「3時間等時間日影線」が「10mライン」を超えていない→「敷地境界線から10m以上の場所」は、冬至の日に「1日に3時間以上日影にならない」のでクリア

最初に調べた規制の基準が「4h/2.5h」となっているときは、上記の5時間を4時間と、3時間を2.5時間に読み替えればOKです。ここで注意する点は、CADソフトで計算している日影は「実際の地面の高さに生じる日影」ではなく「GL+4mの日影測定面に生じる日影」だということです。実際の地面に落ちる日影を基準にすると厳しくなりすぎるので、それより高い窓の位置あたりで検討してよいことになっているわけです。

4.日影規制のケーススタディ1

敷地と建物を想定して、日影規制が計画に及ぼす影響を検討してみましょう。まずは、日影規制の対象となる場合と、ならない場合を比較してみます。敷地の想定条件は以下の通りです。

・用途地域:第1種住居地域

・建蔽率70%、容積率300%

・前面道路幅員:8m

・敷地面積:15m×25m=375m2

・日影規制:5h/3h(日影測定面:GL+4m)

・高度地区:なし

第1種住居地域の場合、日影規制の対象となるのは建物高さ10m以上ですが、図3において、Aは建物高さを10m未満として日影規制の対象外にした場合、Bは10m以上として日影規制の対象とした場合です。工夫すれば4階建てでも高さ10m未満に抑えることは可能ですので、AもBも建物としては4階建てです。

Aは10m以下なので日影規制を受けず敷地いっぱいに建てられるのに対し、Bは日影規制のために敷地北側で2階建てまでしか建ちません。BはAに比べると、合計床面積(バルコニーなども含みますので、法規上の延床面積とは異なります)も300m2近く減ってしまいます。

このような理由から、高さを10mギリギリに抑えた建物は実際に多く建てられています。ただし、10m未満で4階建てとするには、階高を一般的な2.8~3.0mから2.5~2.6m程度に小さくしたり、賃貸付けの面や、設備配管の収まりなど、建物の階高を減らしたくないのであれば、1階部分を1m程度地面に埋めたりしなければなりません。洪水のリスクなどもあるエリアでの建設なのか等も、加味した上で、面積だけでは最適な計画かどうか一概に判断することはできません。この点は、建築主様と、収支も含め相談しながら進めていく必要が有ります。

POINT4敷地条件や計画によっては、日影規制の対象外とした方が大きく建てられることがある。ただし、階高や半地下などの仕様に注意。

5.日影規制のケーススタディ2

日影規制は「敷地から見て道路がどちらの方位にあるか」ということが大きく計算結果に影響します。

道路の場合は幅員の中心線を敷地境界線とみなしてよい、という緩和規定があるためです(道路幅員10m以上の場合は、中心線でなく敷地と反対側の道路境界線から敷地側に5m寄った線を境界線とみなします)。

また「敷地形状が東西に長いのか、南北に長いのか」ということも大きく影響します。そこで、この2つの条件によって、計画にどのような違いが生じるかを見てみることにしましょう。

想定敷地は先ほどと同じ(敷地面積も同じ)です。まずは、東側道路で、敷地が東西に長い場合と南北に長い場合です。

Aの東西に長い敷地形状では、4階建で単純な床面積897㎡しか建たず、Bの南北に長い敷地形状では5階建で単純な床面積で1291㎡の建物が建ちます。単純な床面積とは、日影を発するバルコニ―など全て物質を含んだものの面積です。

このように、同じ敷地面積・規制内容でもBのように南北に長い敷地の方が、圧倒的に大きな建物が建ちます。

日影規制のために、どちらも北側に向かって段々にセットバックした形状となりますが、南北に長い敷地の方が敷地の南側でより高く建てられるためです。

ただし、容積率上限300%まで建てたときの容積対象床面積は375m2×3=1,125m2ですから、バルコニーや廊下を含めて延床面積1,400~1,500m2程度になると考えると、この2つの敷地はどちらも上限まで建てるのは難しいかもしれません。

※参考記事 延床面積と容積対象床面積 土地活用の豆知識

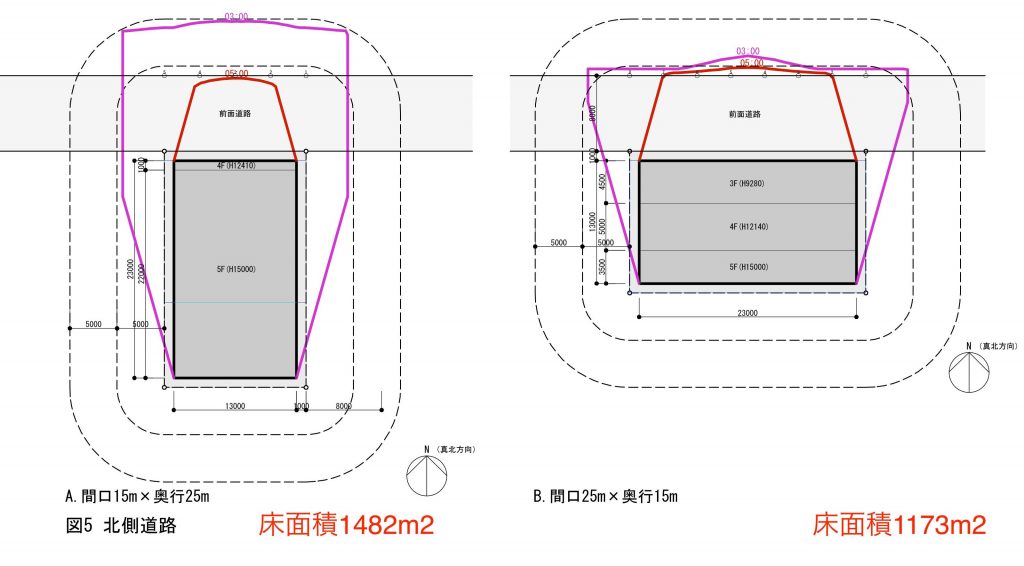

次に、北側道路の場合です。

道路の日影規制の緩和効果により、北側道路は東側道路より大きな建物が建てられることが分かります。プラン次第ですが、300%の上限まで建てられる可能性もありそうです。ただし、北側道路の場合、採光制限や、東京都安全条例の窓先空地などで、北向きバルコニーになりますので、住環境を含めて総合的に計画を考える必要があります。

最後に、南側道路の場合です。

計算上、床面積は東側道路の場合とほとんど同じになりました。ただし、南側道路の場合、敷地の間口寸法が小さい(敷地が南北に長い)方が有利であることが分かります。

それでは、以上の6パターンの床面積(日影が発生する部分のバルコニなどを含んだ床面積)を比較してみましょう。

容積率300%まで建てられる可能性の高いのは2つですね。ポイントをまとめると、以下の通りです。

POINT5 北側道路(2、3)が道路の緩和規定により有利となる。

POINT6 東西に長い敷地より、南北に長い敷地(4B、5A、6A)の方が有利となる。

POINT7 北側道路で、かつ南北に長い敷地(2)が相乗効果で最も有利となる。

6.日影規制のケーススタディ3

日影規制のクリアの仕方は一つではありません。先ほどのケーススタディでは、容積率300%まで建てられる可能性の高い敷地は北側道路の場合のみでしたが、敷地が南北に長ければ、建物を敷地の南側に寄せて、高く横方向に小さい建物(タワー状の建物)を建てる、という方法があります。

高い建物の日影は遠くまで伸びますが日影の幅が細いので、日影規制の性質上、有利になりやすいのです。東側道路で南北に長い敷地(図4Bと同じ)で、タワー状の建物を計画してみましょう。

建物は一気に10階建てになり、容積率300%も可能になりそうです。先ほどの図4Bと比べても床面積は74m2程度増えています。図8をよく見ると日影規制の5時間等時間線、3時間等時間線は、5mライン、10mラインのずっと内側にあります。このようなタワー状の建物の場合、実は日影規制には余裕が出てきて、むしろ道路斜線で決まる傾向があります。そのため、この方法を使うには、以下のような条件が重要です。

①建物を敷地内で南側に寄せられるくらい敷地が広いこと。

②道路斜線をクリアできるくらい道路幅員が大きいこと。

POINT8 敷地が南北に長ければ、敷地南側に寄せてタワー状の建物にする方法もある。敷地が広く、道路も広い場合は検討の余地もあり。

最後に、今までの7パターンの建物を立体的に表示してみましょう。同じ用途地域、同じ敷地面積でも、まったく違う形になることが分かりますね。

7.日影規制の8つのポイントまとめ

最後に、日影規制のポイントをもう一度まとめてみましょう。

▶︎POINT1:日影規制は住居系の用途地域は厳しく、近隣商業地域や準工業地域では緩やか。商業地域には日影規制はない。

▶︎POINT2:日影規制の検討には、自治体の設定する用途地域や日影規制の基準と高低・真北測量が必要となる。

▶︎POINT3:商業地域の北側の、用途地域や日影規制の情報も調べておく注意が必要。

▶︎POINT4:敷地条件や計画によっては、日影規制の対象外とした方が大きく建てられることがある。ただし、階高や半地下などの仕様に注意。

▶︎POINT5:日影規制は、北側道路が有利。ただし、北向き住戸の住環境に注意。

▶︎POINT6:日影規制は、南北に長い敷地が有利。

▶︎POINT7:北側道路かつ南北に長い敷地が最も有利。

▶︎POINT8:敷地が南北に長ければ、敷地南側に寄せてタワー状の建物にする方法もある。敷地が広く、道路も広い場合は検討の余地もあり。

以上のように、日影規制を知ることで、マンションなどの中高層建築物の計画イメージをより明確に描くことが、できるでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ここまでが、春日部氏の文章でした。不動産業者様や、不動産投資家様が土地を購入してマンションを建てる場合には必修の知識となりますので、常識として頭にインプットする、お役に立てば嬉しいです。物件情報を見た時に、周囲の用途地域の調査も含めて、日影規制が因子となって、容積率が消化できそうな土地なのか、否か、即座に、イメージできればスクリーニングの速度も上がっていきます。

既に所有している土地や、買取を検討中の土地について、『どれぐらいの規模の建物が建つのだろう』?と、疑問に思われた方には、無料のボリュームチェックサービス(事業性が有りそうな土地に限る)や概算見積と事業収支作成サービスを行っていますので、お気軽に、03-6441-2878か、問い合わせフォームから、お問い合わせください。